記事と筆者の信頼性

・筆者は過去に模試の成績優秀者にも掲載され、早稲田大学に合格

・手元に頻出問題演習を用意して、中身を見ながらレビュー

・大量の参考書、問題集を分析している「参考書マニア」

・予備校講師として、2,000人以上の受験生を指導

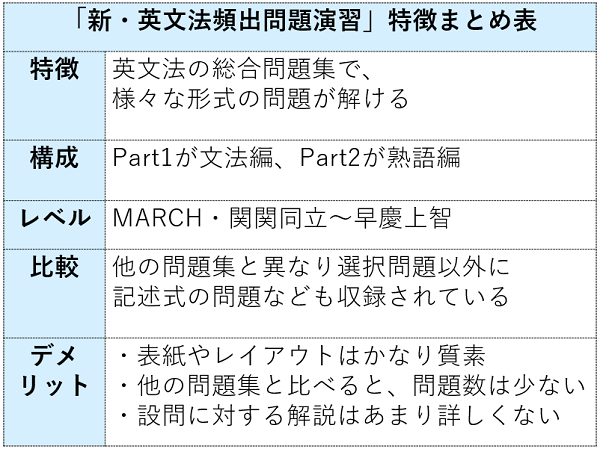

様々な英文法の問題集がありますが、ここではややマイナーな「新・英文法頻出問題演習」を紹介していきます!

「新・英文法頻出問題演習のレベル」「他の有名な問題集との比較」「偏差値を上げる使い方」の3点を中心に、詳しく解説していきましょう!

目次

新・英文法頻出問題演習ってどんな参考書?

新英頻のメリット・デメリット

〇分野ごとに重要な問題をたくさん解ける

〇伊藤和夫氏の解説のもと、文法を勉強できる

〇記述問題がメインなので、深く理解できる

〇情報量が少ない分、スッキリしていて見やすい

×他の問題集と同様、解説は詳しくない

×ネクステなどと比べると、問題数が少ない

×CDや音声を使った勉強ができない

×中身はかなり質素で、楽し気な問題集ではない

新・英文法頻出問題演習は受動態・比較などの分野ごとに、重要な問題をピックアップした問題集です。

駿台文庫で数々の名書を手掛けた、伊藤和夫氏の1冊。

NextStageやスクランブル、Vintageと同様にたくさんの英文法の問題を演習できます。

デメリット:解説はあまり詳しくない

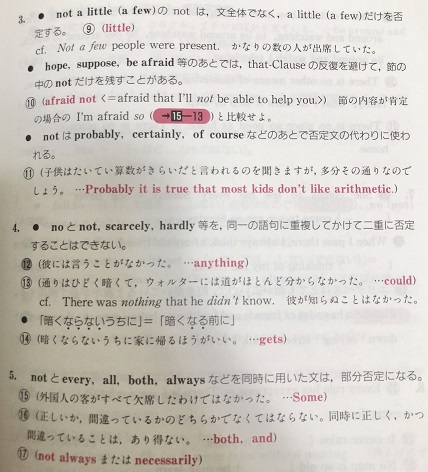

ネクステなどの英文法の総合問題集と同様、解説はあまり詳しくありません。

解説を読んでも理解できないという人もいるかもしれません。

下の写真は解説の一部で、1問1問に対する解説はさほど詳しくなく、レイアウトも簡素だということが分かります。

古い問題集であることもあり、レイアウトや表紙は今どきのものよりもかなり簡素。

カラフルで楽し気な現代の参考書とは、大きく雰囲気が変わります。

特に勉強がニガテな人、勉強が嫌いな人にとってはかなりしんどく感じられるかもしれません。

メリット:記述問題がメイン

有名な英文法の問題集と大きく違う点は、「記述問題がメイン」というところ。

一般的な英文法の問題集は4択形式の問題がほとんどですよね。

新・英文法頻出問題演習は自分で穴埋めをしたり、記述したりする形式が多いので、当てずっぽうになりません。

選択問題だとどうしても、カンで当ててしまって嫌だという受験生にはぴったりですね。

入試本番でも記述問題も多いですし、これらは配点が高いので、しっかりと対策しておきましょう。

デメリット:問題数が少なめ

Part1が文法編、Part2が熟語編と分かれていて、ネクステやスクランブルなどと比べると問題数は少ないです。

発音・アクセントや会話表現などの項目もないので、有名な問題集よりもカバーできる範囲は狭いですね。

>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら

桐原書店の英頻と、駿台文庫の英頻の違いを比較

桐原書店からも「英頻」という問題集が出版されていますが、新・英文法頻出問題演習は駿台の「英頻」と呼ばれています。

大学入試ベストポイント英語頻出問題740や大学入試New基礎英語頻出問題総演習 (即戦ゼミ (8))よりも、新・英文法頻出問題演習の方が難易度は高いです。

大学入試英語頻出問題総演習よりもやや易しい程度のレベルになっています。

桐原書店の英頻の方が問題数が多く、カバーできる範囲も広いです。

どちらが必ずしも優れているということは無いので、書店で実際に中身を見て、勉強したいと感じる方を選ぶのも良いでしょう。

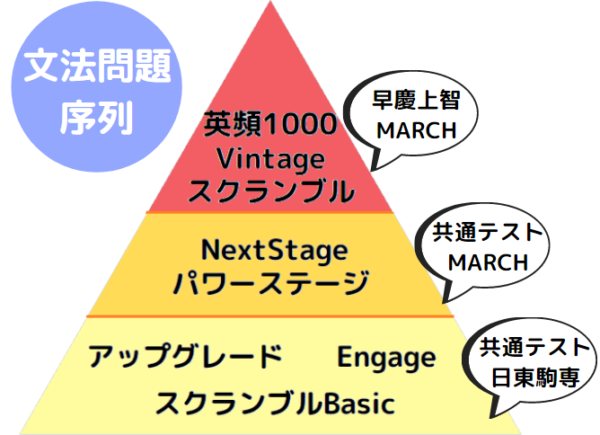

新・英文法頻出問題演習のレベル/難易度

NextStage(ネクステ)、スクランブル、Vintageと比べると、難易度はやや高いです。

全解説 頻出英文法・語法問題1000よりも、ほんの少し易しいという位置づけになります。

英文法や英語そのものにニガテ意識がある人は、まずはレベルが低い問題集から取り組みましょう。

アップグレードやスクランブルBasic、Engageなど基礎的な問題集を完璧に固めれば、それだけでも偏差値でいえば60ほどの力が身につきます。

成績を早く伸ばそうと考えると、どうしても難しい参考書や問題集に手を出してしまいがち。

しかし大学受験の勉強は基礎を徹底的に固めて、少しずつステップアップしていくことが大切です。

基礎が固まったうえで新・英文法頻出問題演習のpart1、part2が両方ともマスターできれば、日東駒専・産近甲龍レベルはもちろん、GMARCHや関関同立レベルの英文法は安定して合格点を取れるようになるでしょう。

東大京大・早稲田慶應レベルの英文法とも戦える実力が身に付きます。

この図で言うと「新・英文法頻出問題演習」は一番上の、最も難しいランクの問題集に分類されます。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

新・英文法頻出問題演習の使い方&勉強法

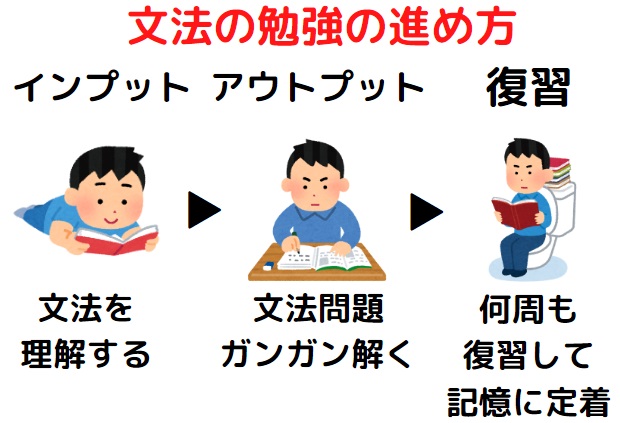

使い方ステップ①まずはインプットしよう

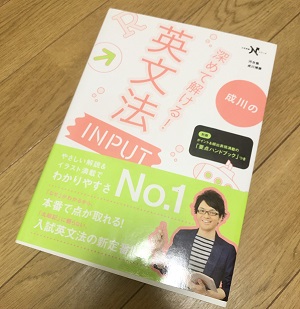

「深めて解ける英文法INPUT」など講義形式の参考書を用意しましょう。

そして講義の参考書でインプットしながら、新・英文法頻出問題演習でアウトプットしてください。

講義の参考書を勉強せずに、問題集でアウトプットしている受験生がとても多いです。

新・英文法頻出問題演習は解説が詳しくないので、理解が出来ていない状態で問題を解いても、答えの丸暗記になってしまいます。

学校や予備校の授業で英文法の講義を受講しても、その知識は日に日に抜け落ちているはずです。

もう一度復習するという意味も込めて、インプットと並行してアウトプットをしていくという流れで進めてくださいね。

part2の熟語編も同様です。

英熟語のアウトプットをするための問題集なので、英熟語ターゲットや速読英熟語、解体英熟語などで英熟語をインプットしてから取り組みましょう。

英熟語の問題を解いている人は意外と少ないですが、入試ではかなり出題頻度が高いです。

ただ英熟語の訳を覚えているだけでは対応できないケースも多いので、問題集でアウトプットすると良いですね。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

使い方ステップ②時間を測って問題を解く

問題を解く際にはストップウォッチを使って、時間を意識して解いていきましょう。

意外と意識している人が少ないですが、入試本番でも英文法はスピーディに解いていかないと、制限時間に間に合わなくなってしまいます。

1問あたり20秒~30秒ほどで解けるようにすると、入試本番でも時間に余裕を持って解けるようになり、英語長文などに時間をまわせるはずです。

問題を解いたら丸付けをして、解説を読んでいきます。

新・英文法頻出問題演習はさほど解説が詳しくないので、解説を読んでも分からないこともあるでしょう。

そういった時はインターネットを活用して、該当の文法事項を深く理解するようにしてください。

その時に学んだことはノートに書き出しておくと、後で復習がしやすいです。

「分からない」で終わらせずに、自分で能動的にインターネットなどで調べる癖をつけておかないと、受験は乗り切れません。

Forestやビジョンクエスト、エバーグリーンなどの分厚い、英文法の辞書のような参考書を並行で使うのも効果的です。

使い方ステップ③ミスした問題にはチェックをつけよう

新・英文法頻出問題演習は、part1とpart2を合わせると問題数は多いです。

7割正解できたとしても、数百問のミスが蓄積することになります。

これほどの量を、一度解説を見ただけで完璧に覚えるのは不可能です。

何度も解きなおさなければいけません。

しかし全ての問題を何周もしていては、恐ろしいほど時間がかかってしまいます。

1問にかけられるウエイトも軽くなってしまうので、ミスした問題を覚えるのにも必要以上に時間がかかってしまうでしょう。

そうならないように、1周目に解いたときにミスした問題にはすべてチェックをつけましょう。

そうすれば2周目以降は、ミスした問題のみを復習できるので、時間を大幅にカットできます。

2回以上ミスした問題には、色ペンでチェックをつけるなどして、より重点的に復習してください。

特にニガテな問題はノートにまとめるなどして、スキマ時間に何度も見て理解を深めると良いですね。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

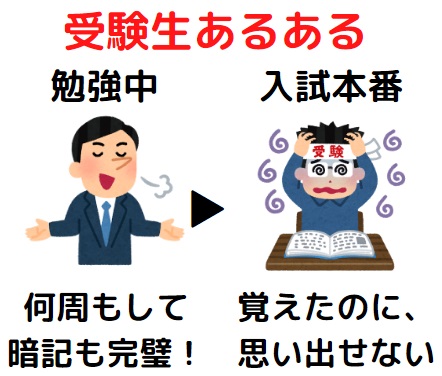

使い方ステップ④定期的にテストをしよう

1度ミスした問題は自分のニガテな部分で、入試本番でもミスをしてしまう可能性があります。

何周か復習しただけでは、記憶に定着させるのは難しいでしょう。

ですからチェックがついた問題は、定期的にテストをするようにしてください。

入試本番の前日まで、サッと確認するだけでも定着度は大きく変わります。

とにかく取り組んだ問題1つ1つ、そして1冊の問題集をミスなく完璧にマスターするようにしましょう。

1問が合否を左右するということも全く珍しいことではないので、日ごろから絶対に「うろ覚え」にしないことが大切です。

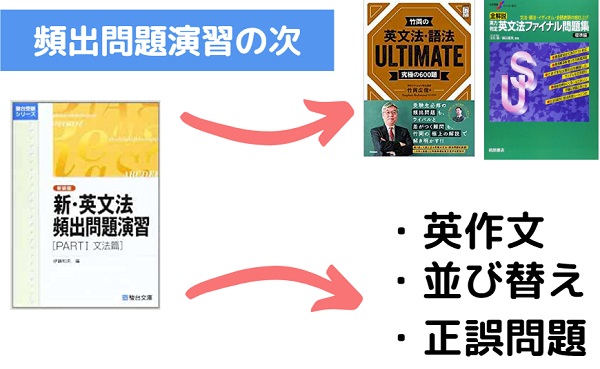

新・英文法頻出問題演習が終わったら次は?

新・英文法頻出問題演習は分野ごとに問題が掲載されているので、「受動態だからedをつけるんだろうな」となんとなく予想がついてしまいますよね。

入試本番では「この問題はどの分野から出題されているか」を見極めるところから、力を問われています。

ランダム形式の問題集を解いておきたいという場合は、「全解説実力判定英文法ファイナル問題集標準編」「竹岡の英文法・語法ULTIMATE/アルティメット600題」などがおすすめ。

その後で過去問演習を繰り返せば、GMARCH~早慶レベルの英文法でもしっかりと得点できるようになるでしょう。

特殊な問題にも対応できるように

過去問を解く中で特徴的な形式の問題に出会ったら、それらの対策もしていかなければいけません。

例えば早稲田大学では英文のパーツに下線が引かれていて、誤りを指摘する正誤問題が出題されます。

正誤問題の対策には「スーパー講義英文法・語法正誤問題」がおすすめ。

パーツを並び替えて英文を作る、英文の整序問題も色々な大学で出題されています。

整序問題は配点がとても高く、頻出なので絶対に対策が必要なのですが、意外と対策をしていない人が多いです。

「英語整序問題精選600」、「英語構文詳解」など整序に特化した問題集を、1冊勉強しておくと良いでしょう。

>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら

英語長文の対策もしていこう

入試問題は文法よりも、英語長文の方が圧倒的に配点が高いです。

新・英文法頻出問題演習で文法を勉強して得点を伸ばしても、英語長文が攻略できなければ合格点は取れません。

英文法の勉強と並行で英語長文の対策をしていき、偏差値を大きく伸ばしていきましょう。

私も英語長文を攻略したことにより偏差値が40から70を超えるようになり、早稲田大学にも合格できました。

そのときに実践した英語長文の読み方、トレーニング方法を知りたい人は下のラインアカウントを追加してください!

新・英文法頻出問題演習の使い方&勉強法まとめ

ポイント

・NextStageやVintage、スクランブルよりやや難しい英文法の問題集

・講義の参考書と並行で勉強しよう

・時間を測って問題を解いていき、スピーディに問題を解き進められるように

・ミスした問題には必ずチェックをつけて、1冊をマスターできるようにしよう

・解説を読んでも分からない場合は、インターネットで検索

・定期的にテストをして、絶対にミスをしないように徹底

⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら

現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。

しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!

・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい

・英語長文をスラスラ読めるようになりたい

・無料で勉強法を教わりたい

こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!

筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。

原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。

浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。

「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。

⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら