私は受験生の時に、全国記述模試で22位にランクインし、早稲田大学に合格しました。

そして自ら予備校を立ち上げ、偏差値30台の受験生を難関大へ合格させてきました。

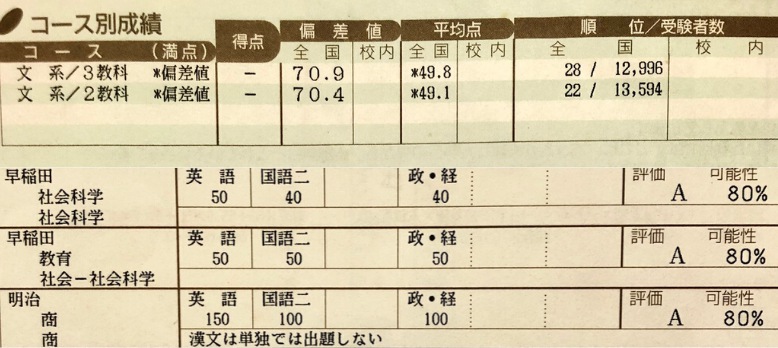

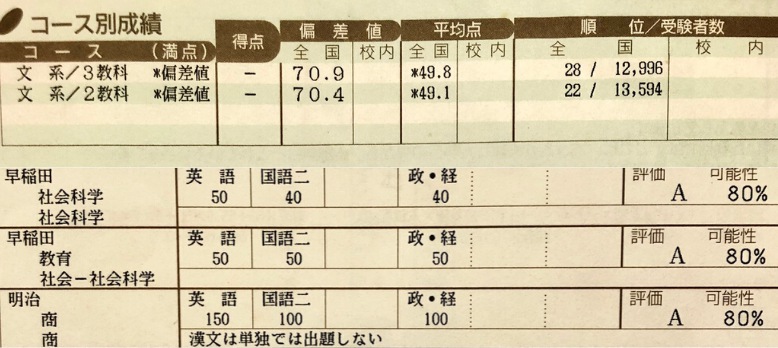

もちろん模試は下の写真のように、ほとんどA判定でした。

こんな風に、A判定をバンバン取ってみたいという人は、下のラインアカウントを追加してください。

目次

もともとはE判定ばかりだった

お見せした写真のようにA判定をバンバン取り、早稲田大学に合格した私ですが、もともとはE判定ばかりでした。

高校まではスポーツに打ち込んでいて、ほとんど勉強をしたことが無く、高校の偏差値も50ちょっと。

定期テストも40人のクラスで、35位以下ばかりでした。

高3の8月、大手予備校に通い始める

部活動を引退した8月から、「よし、受験だ!」と気持ちを切り替え、頑張ってみました。

しかし頭がそんなに良くないですから、勉強法も良くわからず、偏差値は40ほど。

E判定ばかりで、「ここままじゃどこも受からない・・・」と危機感を覚えました。

そんなときに、友達から某大手予備校に誘われたので、試しに無料の体験授業に参加してみました。

授業の質が学校よりもずっと良く、「これなら成績が伸びるぞ!!」という手応えがありました。

予備校で必死に勉強し、模試を受けるが・・・

予備校に1カ月通って、人生で2回目の模試を受けました。

しかし本当に残念で、E判定と偏差値40ほどという結果は、全く変わっていませんでした。

予備校に通っていれば、成績が上がると思っていた私は、絶望しました。

しかし成績が伸びなければ親や友達にも、カッコがつかない、恥ずかしい・・・。

だからこそさらに勉強時間を増やして、模試で良い成績を取れるように頑張りました。

本気で受験まで頑張れば、何とかB判定くらいは取れるようになって、受験も成功すると思っていました。

それでも結果は出ない

ここまでやっても結果は、12校の受験で全て不合格。

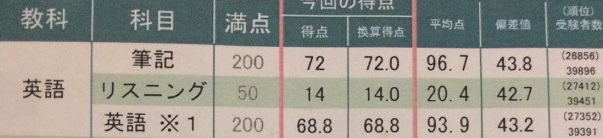

成績が伸びなかった原因を深く分析してみると、英語の中でも、英語長文の成績が圧倒的に悪いことが分かりました。

他の部分は暗記が多いので、なんとか半分くらいは取れていたのですが、英語長文がとことんヒドイ状態でした。

英語長文は大学受験において配点がめちゃめちゃ高く、ここが攻略できないなかったので、受験をしてもどこにも合格できなかったんです。

「大学行ったらサークルでたくさん遊んで、彼女も作って、バイトもして・・・」

そんな夢はおろか、大学に進学できないという人生最大の地獄でした。

私と同じ失敗をしないで!

今すぐ英語長文を対策して!

あなたには、私と同じ絶望を味わってほしくないです!

英語長文が攻略できないと、志望校はもちろん、滑り止めで考えていた大学にも落ちてしまいます!

受験に失敗すると、本当に苦しいので、英語長文の重要性だけは頭に入れてください!

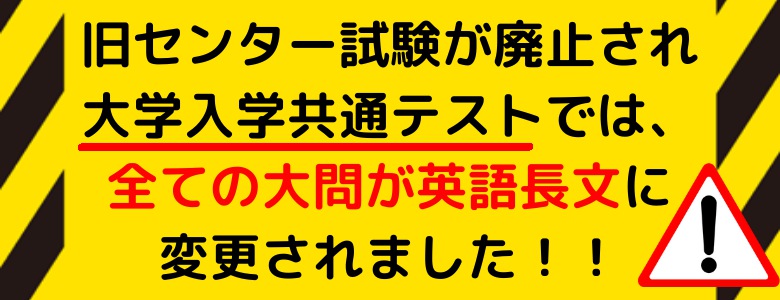

2020年度からセンター試験が廃止され、大学入学共通テストでは、文法や発音など、知識で解ける問題が無くなりました。

「試験の全ての問題が、英語の文章を読む設問に変更」されたのです。

試験の中心となる共通テストが、長文の比重を上げたわけですから、私立大学や国公立大学の二次試験でも、長文の割合が増えていくことが予想されます。

それでも「英語長文の正しい読み方」「正しいトレーニング方法」は学校や予備校ではあまり指導されず、だからこそ模試の偏差値や判定が伸びていかないんです。

配点が高い長文をしっかりと攻略していかないと、憧れるような「偏差値70」「志望校A判定」は見えてきません。

英語長文が読めないと、模試の成績は伸びない

大学受験は英語長文の配点がすごく高いので、英語長文が攻略できないと模試の偏差値も上がりませんし、どこの大学にも合格できません。

特に記述模試など難易度が高い模試になると、英語長文の難易度がグッと上がり、大幅に得点を落としてしまいます。

私も単語や熟語、文法を勉強していれば、最終的には難しい英語長文が読めるようになると思っていました。

しかし「正しい英語長文の読み方」を学び、「正しい英語長文のトレーニング」を進めていかないと、難しい長文は読めるようになりません。

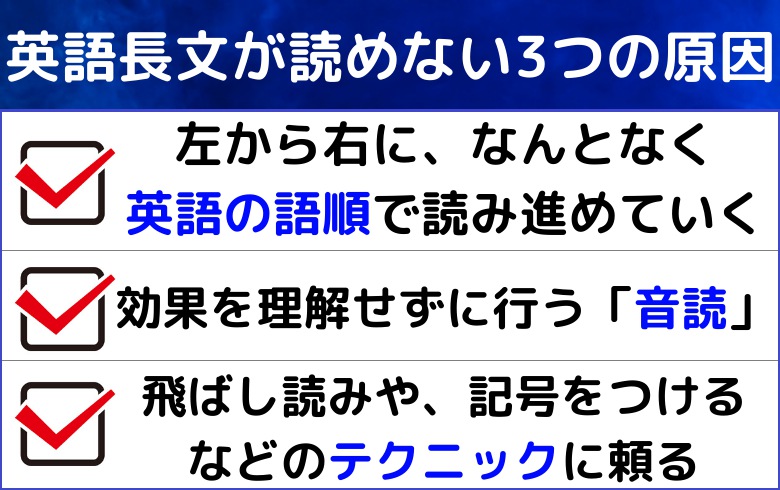

特にこうした3つの悪いクセは、英語長文が読めない大きな原因になっています。

他にも、「単語や文法を暗記すれば、長文が読めると思い込んでいること」「長文の復習方法を知らないこと」などなど、理由はたくさんあります。

きちんと「長文の読み方」を確立できていないので、色々試してしまうんですね。

これからはさらに長文の重要度が上がりますから、模試で良い成績を取るためにも、そして大学受験で成功するためにも、配点が高い長文を正しく読めるようにしなければいけません。

逆に言えば「英語長文の正しい読み方を知る」ことで、あなたは一気に力を解き放ち、偏差値がグンと上がるんです。

今すぐ英語長文の「読み方」「トレーニング方法」を知りたい方は下のラインアカウントを追加してください。

長文の読み方を知らない人がほとんどなんです

「難しい英語長文の読み方」を自信を持って言えますか?

例えば「単語」や「文法」、そして他の教科も暗記で乗り切れることが多いのが受験です。

しかし英語長文は「暗記」ではなく、自分で考えて進めなければいけないので、大きく個人差が出てしまいます。

だからこそ自己流ではなく、「正しい長文の読み方を学ぶ」ことが、偏差値を伸ばすうえで何よりも大切なんです。

今すぐ英語長文の読み方を知りたい人は、下のラインアカウントを追加してください!

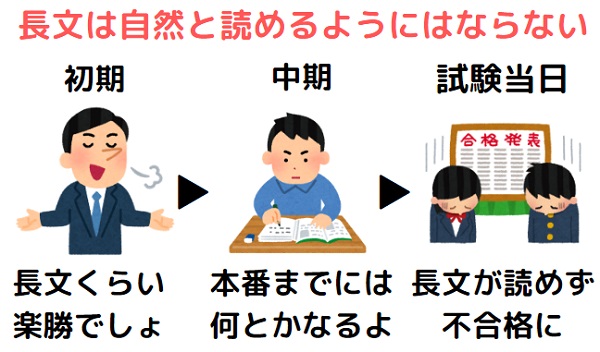

何となく長文を読んでいて、模試で良い判定が取れていない人は、本当に注意してください。

結局、受験直前になっても、英語長文は読めません。

受験当日には読めるようになってるんじゃね?

いや、本当に読めませんよ。

英語長文は配点がとてつもなく高いので、ここを攻略できない限り、D判定やE判定のままですし、志望校にも合格できません。

予備校に通っても実は長文は攻略できない

予備校に通えば英語長文が読めるようになって、模試でA判定が取れると考えている受験生も多いですが、大きな間違いです。

私は予備校に通っても、英語長文が全く読めるようにならず、偏差値40台で全落ちしてしまいましたからね。

予備校は文法の講義をしてくれたり、解いた英語長文の解説をしてくれたりします。

これはとても効果的なのですが、文法の内容や英語長文の解説は、参考書にも載っていますよね。

暗記以外の要素が強い「英語長文」は、知識ではなく「読み方」そのものを教わらなければいけいないんです。

学校で教えてもらえない「英語長文の読み方」を知りたい人は下のラインアカウントを追加してください。

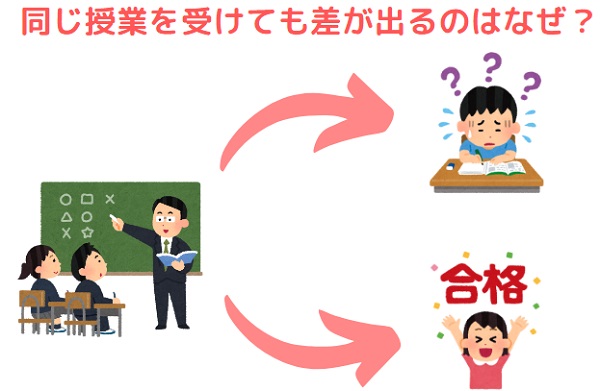

予備校で伸びる人もいる

予備校に通って、周りと同じ授業を受けても、長文を攻略して模試でA判定を取っている人もいます。

予備校で成績が伸びる人は、私と違って、勉強のセンスがある人や、小さいころからコツコツ勉強している人が多いです。

才能の有る受験生は、単語や文法を暗記したら、それを活用して自力で英語長文が読めてしまうんです。

予備校や学校では、「ほら、彼らは英語の成績が上がっているだろう。成績が上がらないのは君たちの努力が足りないからだぞ。」と講師は言います。

本当は「英語長文をどう読むか」を自分で研究できない受験生の方が、圧倒的に多いんです。

私もその一人で、いくら難しい単語や文法をインプットしても、「英語長文を読む力」が上がらないので、英語の偏差値も上がっていきませんでした。

私みたいに高校まで勉強をあまりしてこなかった人や、あまり勉強が得意でない人でも、チャンスはあります。

ここから私は、模試で偏差値70を超えるようになり、早稲田大学に合格しました。

私が大逆転して、早稲田大学に合格したときに実践した「英語長文の読み方」「トレーニング方法」を知りたい人は下のラインアカウントを追加してください。

有名な長文の勉強法では伸びない

どれを実践しても、偏差値は45を超えることはなく、判定はDかEのみ。

日東駒専を含む12回の受験全てに落ち、就職するか浪人するか、とても迷いました。

「早稲田大学合格」はほぼ諦めかけていました。

自分で長文の読み方を研究しました

どんなにできなくても、「自分は頑張れば、人よりできる人間なんだ」と信じたくて、まだ諦めませんでした。

どうしてもA判定や、偏差値70以上の成績を取ってみたい、そして早稲田大学に合格したい。

「自宅での浪人」を決意し、最初の1ヵ月で「どうすれば英語長文を攻略できるのか」を図書館にこもって、研究しました。

するとやっと「絶対的な長文の読み方」を編み出すことに成功。

そこからは英語長文がスラスラ読めるようになり、たった1カ月で偏差値70.4・早稲田A判定・全国22位にランクイン!!

テクニックでは受験は攻略できない

私が図書館で生み出した「長文の読解法」は、よくある「小手先のテクニック」ではありません。

例えば逆説に印をつけるとか、何となくスラッシュを書き込みながら読んでいくとか。

小手先のテクニックは最初は「すごい使える!」と思うのですが、それは「テクニックが使える、都合の良い問題をピックアップしているから」なんです。

初見で入試問題や模試を解いたときに、テクニックがどんどんハマることは、100%あり得ないと言っても過言ではありません。

私は何度もそういった「甘いテクニック」に手を出し、失敗してきました。

勉強時間も短縮できた

長文の読み方を知り、「効率的な勉強」をすることで、英語の勉強にかける時間を減らすことができました。

長文の読み方さえ学べば、他の部分は暗記で何とかなりますから、予備校にも通わずに済んだので、親への金銭的な負担も最小限に抑えられました。

英語の勉強の時間を削減できたので、他の教科に多くの時間をかけられ、他の教科の偏差値もみるみるうちに上がっていきました。

3教科総合でもA判定,偏差値70.9,全国28位にまで一気に昇りつめてしまいました。

次の模試の偏差値で70超え、全国ランキングに載りたい人は、下のラインアカウントを追加してください!

長文を攻略して早稲田大学に合格

長文が攻略できず、偏差値40台でE判定ばかりだった私が、模試の冊子に、「成績優秀者」として名前が掲載されました。

模試の成績優秀者として、灘高校などの生徒と並んで自分の名前が並んでいて、本当に不思議な気分でした。

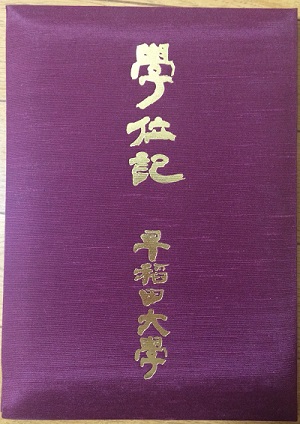

そして最終的に、自分がどうしても入りたかった早稲田大学に合格。

その日から私の人生はもう大きく変わりました。

多くの人から「頭が良い」「勉強を教えてほしい」と言われるようになり、予備校講師として受験生を指導したり、たくさんの人に勉強を教えたりするようになりました。

誇れる大学に通おう

大学を聞かれたときに、「言いたくないなぁ」って思うような大学に通ってしまったら、これからの人生、ずっとその思いを引きずっていかなきゃいけません。

自分の大学を誇れるというのは、一生の財産です。

大学生活も、憧れの大学で送るキャンパスライフの方が、ずっと楽しいはずです。

そんな思いができたのは、「英語長文の読み方」を自分で編み出したからです。

私が研究した生み出した「英語長文の読み方」を知りたい人は、下のラインアカウントを追加してください!

「英語長文の読み方」をさらに磨きました

私が大きく成績を伸ばした「長文の読み方」を、もっとわかりやすく、もっと効果が出るものにするために、5年以上もずっと改良を続けています。

私が実践したときよりもさらに、「短期間で」「ムダなく」「誰でもできる」ものが完成しました。

たった1ヶ月で、英語長文がスラスラ読めるようになります。

「これなら英語長文が読めるぞ!」という、明確な自信がつくはずです。

英語長文はとにかく配点が高いので、英語長文が読めるようになると模試の偏差値はグンと上がり、A判定やB判定も取れるようになります。

5年以上かけて磨き続けた、「英語長文の読み方」を知りたい人は下のラインアカウントを追加してください。

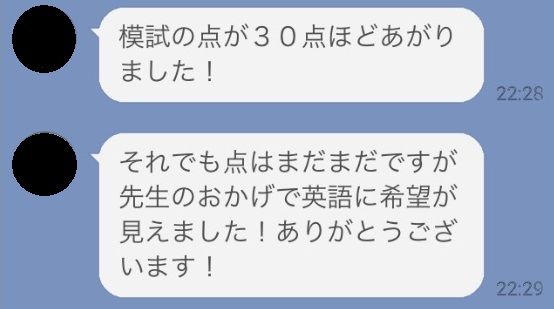

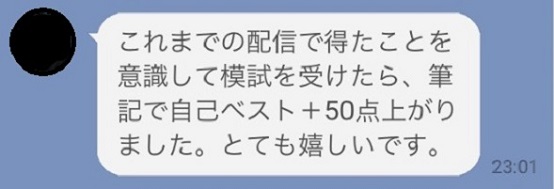

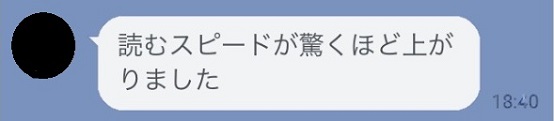

指導の実績

無料のLINE講座だけで、「英語長文」が読めるようになっている人がたくさんいます。

「慶応義塾大学」「上智大学」「難関国公立大学」などに合格して、報告してくださった方もいます。

天才が「無意識」にしている事をマネできる

早稲田大学の友達に「どうやって英語長文を読んでた?」と、インタビューをしてみました。

すると私が編み出した長文の読み方と、共通する点がたくさんありました。

つまり才能のある受験生が、無意識に習得している「英語長文の読み方」だったのです。

あなたも「英語長文の読み方」を知りたいのであれば、下のラインアカウントを追加してください!

「英語長文の読み方」をマネすれば、「天才受験生」に変身できるんです。

天才受験生が無意識に実践している「英語長文の読み方」を、そっくりそのまま「マネ」しちゃいましょうということです!!

1ヶ月で大きく偏差値を伸ばして、A判定やB判定を取るためには、現状を大きく大きく変えるしかありません。

少し変わるくらいじゃ、目に見えた成果は現れません。

一気に変わる勇気がある人は、下のラインアカウントを追加してください!

必死に時間をかけて「英語長文の読み方」を探している時間、もったいないですよ。

私の「英語長文の読み方」を、マネしてください。

そうすれば、英語の偏差値が、1ヶ月で大きく伸びていきます。

受験で人生は大きく変わる

大学受験は人生を大きく変えてしまう、人生最大のイベントの1つなんです。

私も早稲田大学を卒業したことにより、大手IT企業に就職することもできましたし、常に「頭が良い人」として勉強の指導を頼まれています。

受験に失敗してしまっていたら、大手IT企業にはもちろん就職できなかったでしょうし、今でも「早稲田に入りたかったな」と引きずってしまっていたかもしれません。

今、ここに人生を変える最大のチャンスがあります!

私があなたに、「英語長文の読み方」を教えて、難関大学に合格させてみせます。

一緒に、夢を叶えましょう!

何度もお伝えしている通り、このままではあなたは受験当日になっても、難関大学の英語長文が読めるようになりません。

今、LINEの友達を登録するという、たった3秒で終わる作業をサボるかどうかで、あなたの一生が変わります。

お願いですから、私の心からの「警告」に耳を傾けてください!

このままじゃダメなんです!

今すぐ英語長文のトレーニング方法を知りたい人は、下のラインアカウントを追加してください!

⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら

現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。

しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!

・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい

・英語長文をスラスラ読めるようになりたい

・無料で勉強法を教わりたい

こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!

筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。

原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。

浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。

「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。

⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら