記事と筆者の信頼性

・難関大学に理系受験で合格した人が記事を執筆

・早稲田大学卒の予備校講師が、さらに分かりやすく編集

・手元に「ハッとめざめる確率」を用意し、中身を見てレビュー

・編集者は予備校講師として、2,000人以上の受験生を指導

ハッとめざめる確率とは

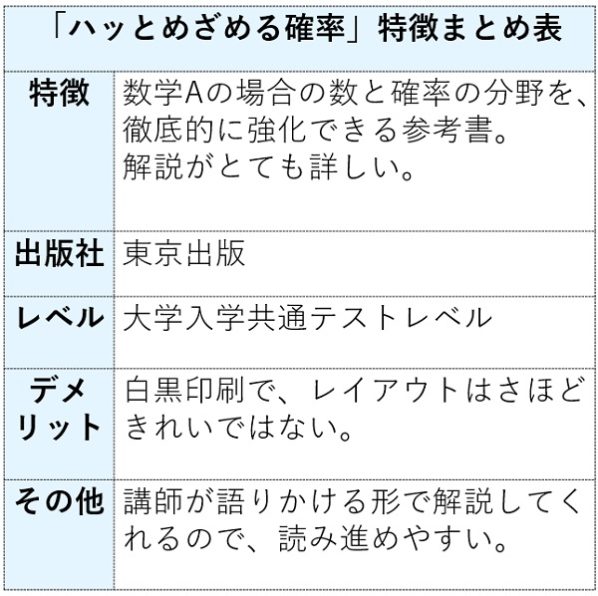

「ハッとめざめる確率」は、「青チャートや一対一対応の演習に取り組んでみたけれど、確率がどうしてもニガテ!」という受験生に、おすすめの数学の参考書。

数学Aの場合の数、確率の分野が苦手な人にピッタリです。

まえがきによると、筆者も学生時代に場合の数と確率が苦手だったそうで、自身の経験を踏まえて解説してくれるので、とても分かりやすいです。

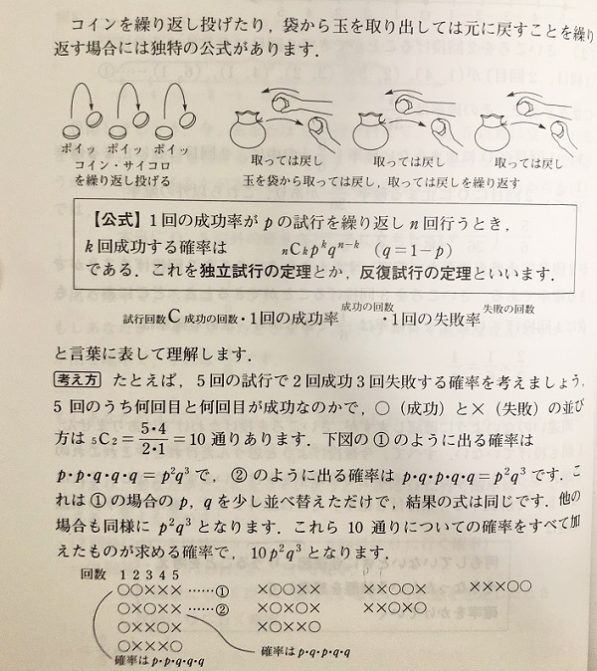

下の写真のようにできるだけ数式を排除してあり、イラストや図を多用したわかりやすい解説になっています。

著者が語りかける形で進んでいくので、勉強がニガテな人でも取り組めるでしょう。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

ハッとめざめる確率のデメリット

ハッとめざめる確率は「白黒印刷で、レイアウトがあまりきれいでない」というデメリットがあります。

イラストや会話も豊富なのですが、パッと見た時の印象が「一昔前の参考書」というイメージ。

勉強がニガテな人にとっては、しんどく感じるかもしれません。

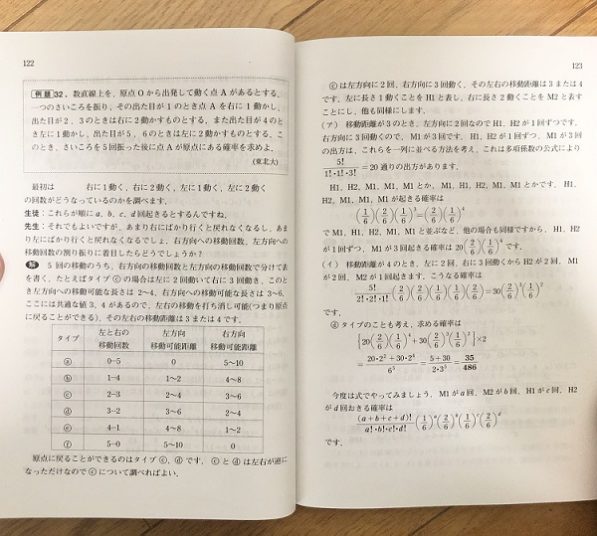

見開き1ページを見ると、下の写真のような形。

>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら

ハッとめざめる確率の構成

目次

第1部「場合の数は思考の定石」

第2部「確実な確率論」

第 3部「期待値・分散・二項定理」

第4部「ハイレベル演習」

場合の数・確率が苦手な人は第1部から順に、着実にステップアップしていきましょう。

逆に問題を解くことをメインにしたい場合は、第4部のハイレベル演習から取り組んでも良いですね。

問題数はものすごく多いわけではないですが、その分解説が詳しく、イラストや図に加えて、たくさんの別解が用意されています。

他の分野と比べて場合の数・確率は多くの解放を思いつきやすいので、「答えがあっていてもプロセスが正しいか心配」というケースがあります。

「ハッとめざめる確率」では別解がたくさん用意されているので、不安になることなくどんどん前へ進めるでしょう。

また別の角度からの解き方を知ることで、自分の考え方の幅を広げることができます。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

ハッとめざめる確率のレベル/難易度

ハッとめざめる確率を取り組むために必要なレベルと、最後まで取り組んでどれくらい成長できるかに分けて解説します!

対象となる受験生のレベル

「ハッとめざめる確率」は場合の数・確率にニガテ意識がある人に、特におすすめの参考書。

受験においてニガテ分野は大きな失点の原因となり、合否に大きく影響してきます。

目を背けることなく、早い時期から必ず補強しておくようにしましょう。

場合の数・確率をさらにレベルアップしたいという人でも、取り組めるようになっています。

到達目標レベル

「ハッとめざめる確率」を最後まで終えれば、まず教科書レベルの問題は楽に解けるようになるでしょう。

共通テストや中堅私大(日東駒専~MARCH・関関同立)レベルの問題とも、戦えるようになっていきます。

一方で医学部や東工大などの難関理系、東京大学や京都大学、一橋大学などの難関文系大学を目指す受験生は、さらなる強化が必要です。

あくまで「場合の数・確率の土台をガッチリと固める」ことが目的なので、到達レベルはそこまで高くありません。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

ハッとめざめる確率の3ステップ勉強法

ステップ①例題を解く

まず各章の冒頭から講義が始まるので、これをしっかりと読んでいきます。

そうすると例題にぶつかりますが、そのまま解説へ進んではいけません。

ペンと紙を用意して、必ず自分で答案を考えて、紙に書き出すようにしてください。

自分で答案を作り、それを著者の解答と照らし合わせ、じっくりと解説を読むことで力が伸びていきます。

数学はインプットだけして理解したつもりになっていても、実際にペンを使って演習を進めていかないと、全く成績は伸びないんです。

ステップ②丸付けをして解き直し

例題を解いたら採点をして、解説をじっくり読みましょう。

自分の考え方を修正して磨いて、筆者の思考に近づけていきます。

解き直しの際には、「筆者の解説を思い起こしながら解く」イメージで取り組むと、とても効果的です。

ミスした問題にチェックを

ミスした問題には必ずチェックをつけて、復習できるようにしましょう。

既に解けている問題を何周も復習するのではなく、ニガテな問題を徹底的に解きなおして、スラスラ解けるようにすることが大切です。

この作業を繰り返すことで、自分のニガテな部分を克服できて、成績が伸びていきます。

「全ての問題をスピーディかつ正確に、深く理解したうえで解ける」ようになることをゴールに解いて、勉強を進めてください。

ひとことメモ

☆ノートは無地のものを使おう

入試の数学では、基本的に記述問題の回答用紙は無地になっています。

本番を想定して、日ごろから無地のノートを使うことをおすすめします。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

ステップ③自分なりの回答を作る

先ほどもお伝えした通り、場合の数・確率の問題は複数の回答プロセスが考えられるケースが多いです。

「何がなんでも、解説のプロセスと全く同じでなければいけない」ということはありません。

初見で問題を解くときには、自力で正しく問題を理解し、自分なりのプロセスで解いていく必要があります。

解いた問題は予備校や学校の先生に添削してもらい、プロセスが正しいかを確認するのがおすすめ。

添削の依頼が難しい場合は、記述式の模試を積極的に受けるようにして、添削の機会を増やしましょう。

「誰が読んでも理解できる回答」を作れるようにならないと、入試では得点がもらえない可能性がありますからね。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

ハッとめざめる確率のレビューまとめ

ポイント

・場合の数、確率を徹底的に学べる参考書

・解説が語り口調でとても詳しく、分かりやすい

・ミスした問題には必ずチェックをして、徹底的に復習

・できる限り添削の機会を増やして、回答力を上げよう

⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら

現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。

しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!

・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい

・英語長文をスラスラ読めるようになりたい

・無料で勉強法を教わりたい

こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!

筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。

原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。

浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。

「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。

⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら