大学入学共通テスト政治経済の概要

(1)実施形式

・時間及び点数・・・60分/100点満点

・解答方法・・・マーク式

・出題範囲・・・高等学校で使用されている教科書を基礎とする

基本的に行われる形式は、旧センター試験と変わりはありません。

数学や国語では、新センター試験より記述式の問題が新設されますが、政治経済では記述力を問う問題は出題されていません。

(2)問題作成方針

現代における政治、経済、国際関係等について多⾯的・多⾓的に考察する過程を重視する。

現代における政治、経済、国際関係等の客観的な理解を基礎として、⽂章や資料を的 確に読み解きながら、政治や経済の基本的な概念や理論等を活⽤して考察する⼒を求める。

問題の作成に当たっては、各種統計など、多様な資料を⽤いて、様々な⽴場から考察する問題などを含めて検討する。

※大学入試センターHP参照

この文面を読み取ると、与えられた資料・統計などの情報を多角的に読み取り・思考する力が求められていることが分かります。

また「基本的な概念や理論等を活用して」とあるように、単純な知識を問う問題ではなく、その概念や理論を用いて目の前の問題を解くことが求められることが予想されますので、深く理解しそれを応用する力をつける学習が必要です。

>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら

大学入学共通テスト政治経済の出題傾向

大問の構成は旧センター試験と同様に、政治の大問が2問、経済の大問が2問の大問が合計4問の構成です。

出題範囲は、日本国内から世界の政治経済と幅広くなっております。

現代の日本や世界の政治や経済に関する状況のグラフや、資料の読み取り問題が中心となっています。

旧センター試験との比較

旧センター試験と比較して新センター試験の難易度は難化しています。

旧センター試験では、単語などを問う単純な問題が比較的多く、難しい読み取りや考察を求められる問題はあまりなかったので点数は比較的とりやすかったです。

しかし大学入学共通テストでは、単語や事象に関する深い理解を基礎として、さらに思考力を問う問題や資料や統計をもとに読み取る問題が出題されています。

問題によっては選択肢の微妙なニュアンスに悩まされたり、統計データの読み取りに苦労したりするものもありますので、日ごろから政治経済を深く理解することを意識しましょう。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

大学入学共通テスト政治経済の傾向&対策

大学入学共通テストで高得点を取るには

①制度や事象に関する深い理解

②現代の政治経済に関するグラフや資料の読み取る能力

が必要です。

大学入学共通テストの試行調査においても、この2つの能力を試す問題の正答率がガクッと落ちていますので、差がつくポイントになっています。

(1)深い理解が求められる問題

下線部ⓓ ⇒ 部分的核実験禁止条約

下線部ⓓに関連して、核兵器に関する条約についての記述として正しいものを、次の1〜4のうちから一つ選べ。

1 核兵器拡散防止条約は、すべての締約国による核兵器の保有を禁止している。

2 部分的核実験禁止条約は、地下核実験を禁止している。

3 包括的核実験禁止条約は、核爆発を伴わない未臨界実験を含む、すべての核実験を禁止している。

4 核兵器禁止条約は、核兵器の使用のほか、核兵器を使用するとの威嚇を禁止している。

(平成30年度試行調査 第1問 問4)

この問題で求められていることは、核の禁止に関する条約の正確な理解です。

それぞれが何のために作られた条約なのかをしっかり理解することが必要だということが分かります。

日ごろの勉強では、その条約や制度が何のために作られ、どのように施行され、似たような条約・制度と何が違うのかを整理しておくと得点につながります。

このほかの問題では自由や平等などの「概念」に関して問われる問題があります。

その概念は、歴史上でどのように捉えられてきたか、変容してきたのかをしっかりと理解しすることが重要です。

条約や制度、概念などは、それができる理由やきっかけ、そして結果・内容がありますのでその全体の流れを意識して、教科書や資料集を読み・整理することにより理解が深まり高得点につながります。

(2)グラフ・資料の読み取り問題

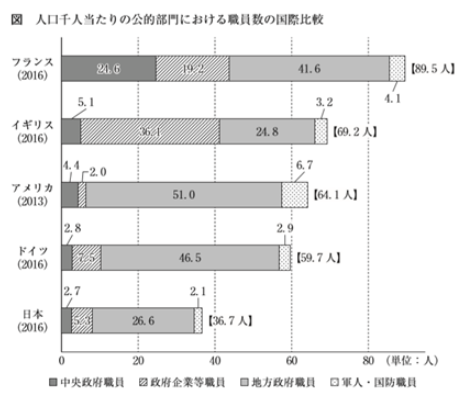

次の図は、人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較を示したものである。

この図から図中の5か国について読みとれる内容として正しいものを、次ページのa〜cからすべて選び、その組合せとして正しいものを、次ページの1〜7のうちから一つ選べ。

a ユーロ導入国はすべて、ユーロを導入していないいずれの国よりも、人口千人当たりの政府企業等職員の数が多い。

b 核兵器保有国はすべて、核兵器を保有しないいずれの国よりも、人口千人当たりの軍人・国防職員の数が多い。

c 連邦制をとる国はすべて、連邦制をとらないいずれの国よりも、人口千人当たりの地方政府職員の数が多い。

(平成30年度試行調査 第1問 問5)

この資料・グラフの読み取り問題では2つのことが求められています。

まず1つは、それぞれの国に関する基本情報です。

その国はユーロを導入しているのか?核保有国なのか?という基本の情報がわからないとグラフの読み取りには進めないので、教科書や資料集を読んで、情報の整理をしなければいけません。

2つ目は、グラフを読み取る能力。

この問題に関しては、各国のグラフを正確に比較することにより答えが導き出されます。

他の問題では文章とグラフのみ示されてこれは「どこの国なのか」など問う問題もありますし、需要供給曲線に関しては自分でグラフを動かして答えを求めさせられることも。

日ごろから、グラフを見る際には、それぞれを比較すること、特徴を掴むことを意識しましょう。

需要供給曲線では、それぞれの曲線が動くことは何を意味するのか、どのような場合にどのように動くのかなど、物事の本質を理解するようにしてください。

【新センター試験対策で重要なこと】

①基本情報は問題を解くうえで第一段階なので教科書・資料集等で確認

②条約や制度、概念は「きっかけ・理由」⇒「内容・結果」の流れをつかむ

③日頃からのグラフ・資料の読み取り演習

大学入学共通テストの政治経済の対策法まとめ

大学入学共通テストを攻略するためには、「知っている」を「理解している」に変えなければいけません。

知識の丸暗記ではなく、その背景や関連知識まで手を広げるようにしましょう。

納得して勉強を進められれば、勉強も楽しくなり、成績も上がっていくはずです。

⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら

現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。

しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!

・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい

・英語長文をスラスラ読めるようになりたい

・無料で勉強法を教わりたい

こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!

筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。

原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。

浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。

「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。

⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら