目次

海流の流れ方のパターンを理解しよう!

受験地理において、海流は頻出事項ですが多くの海流があって覚えるのは大変です。

でも、よく出題される海流は決まっていますし、ネーミングが単純なものもあります。

覚え方にもコツがあるので効率よく覚えていきましょう。

世界の海流はどのように流れているか?

海流は大洋の中を循環しているので、その循環のパターンを覚えるのが第一です。

そして、パターンのどの部分が暖流か、あるいは寒流かを同時に頭の中に入れてしまうのです。

地図帳の海流が載っているページ(世界の気候区分図)を必ず開いて、以下の文章を読んで下さい。

地理の学習には地図帳は絶対に欠かせません。

>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら

北半球の循環パターンの覚え方のコツ

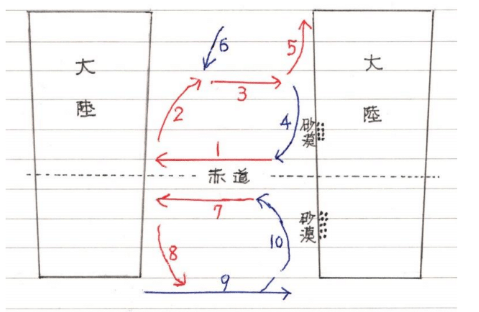

海流は、北半球においては右回りに4つの海流で循環するのがメインです。

太平洋を例にとりながら以後の説明がしやすいように、番号を付けていきますが、1から4のリレーのイメージを持って下さい。

まず、赤道の北側を東から西へ向かって流れるのが名前もその通り、1北赤道海流です。

大陸に当たって向きを変え北上するのが、2日本海流(黒潮)で、東北日本の沖合で向きを変え東に向かって流れるのが、3北太平洋海流になります。

これがアメリカ西岸に当たって南下するのが、4カリフォルニア海流で、1に戻って循環がめでたく完成するわけです。

このうち、低緯度から高緯度へ水温の高い水を運ぶ2は暖流、逆に高緯度から低緯度へ向かう4は寒流ということになり、暖流、寒流の定義は具体的な水温で決まるわけではないので注意して下さい。

赤道付近を流れる1は暖流、3は2の延長で暖流、すなわち、この循環では4だけが寒流。

一方、3の海流は4と分かれるように逆向きに、5アラスカ海流となって北上していますが、これは高緯度に向かっているので、実は暖流ということで注意が必要です。

この5の海流も左回りに循環し(この循環は気にしないで下さい。)、6千島海流(親潮)となって2の日本海流とぶつかるんですが、6は低緯度に向かうので当然寒流ですね。

もう一度まとめると、1~4の右回りの循環で4だけが寒流、3から枝分かれして北上する5は暖流、戻って南下する6は寒流。これが北半球のパターンです。

この1~6のパターンを、次に大西洋に当てはめましょう。

1は同じく北赤道海流、2はメキシコ湾流(メキシコ海流ではありません。)、3が北大西洋海流(メキシコ湾流の延長とみなす場合もあります。)、4がカナリア海流と循環。

5は3が北上して名前は3と同じ北大西洋海流で、6はラブラドル海流となります。

太平洋と同じパターンですが、この北半球パターンで、2と6がぶつかる所にできるのが潮目で、日本の三陸沖、カナダのニューファンドランド島沖が該当し、いずれも多くの種類の魚が集まる好漁場になっています。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

海流が発生する原因は?

海流がこのような流れ方をするのは、大陸の配置も含めて、色々な原因が複合的に合わさった結果ですが、主要因が風である海流は、風とペアで押さえておく必要があります。

循環1の海流は東風の貿易風、3の海流は西風の偏西風という恒常風が影響。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

南半球の循環パターン

それでは、次に南半球のパターンを見ていきましょう。

こちらは、左回りの4つの海流で循環します。

同じように番号を付けて説明します。

太平洋では、貿易風によって西へ向かうのが、7南赤道海流、向きを変えて南下するのが、8東オーストラリア海流、偏西風の影響を受けるのが、9西風海流、北上して戻るのが、10ペルー海流となります。

このうち、北半球とちがうのは、9が寒流という点で、南緯40~50度付近には南米の南端部やニュージーランドをのぞいて陸地がほとんど無く、偏西風によって海流がぐるぐる回っている感じになり、8の延長ではなく寒流になるわけです。7、8が暖流、9、10が寒流。

大西洋は、7と9が太平洋と同じ名前で、8がブラジル海流、10がベンゲラ海流です。

南半球でよく出題されるのは、何と言ってもペルー海流で、湧昇流を伴う海流なので、水温がより低くなります。

このため年中上昇気流が起こりにくく、降水がほとんど見られないので沿岸に砂漠ができるのです。

ペルーからチリ北部の海岸砂漠で、気温も冷涼な砂漠です。

ベンゲラ海流も同じパターンで、アフリカにはナミブ砂漠を形成。

同じように、北半球のカリフォルニア海流やカナリア海流の沿岸にも海岸砂漠があります。

インド洋は主に南半球で、同じパターンになりますが、あまり出題されません。

ちなみに、インド洋の北半球部分では、季節風(モンスーン)の影響で、夏と冬で向きが正反対になる季節風海流が流れており、かつてはアラブ商人がこの海流を利用して交易を行っていたわけです。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

海流の覚え方のコツ!まとめ

今回でてきた海流循環パターンである1~10の海流模式図を、地図帳を見ながら暖流、寒流を区別して、ノートにぜひ書いてみましょう。

それぞれ、どの部分の海流が太平洋、大西洋の何海流に該当するのかという覚え方が一番の勉強法です。

そうすることによって、北大西洋海流が西ヨーロッパやノルウェーの西岸に、アラスカ海流がカナダ西岸やアラスカ南岸に、冬でも温暖な西岸海洋性気候をもたらすことがわかるようになります。

赤道へ向かって流れる寒流のペルー海流が沿岸に海岸砂漠を形成するのと同様のパターンが、アフリカ南西部のナミブ砂漠であることもわかるのです。

⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら

現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。

しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!

・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい

・英語長文をスラスラ読めるようになりたい

・無料で勉強法を教わりたい

こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!

筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。

原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。

浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。

「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。

⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら