>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

記事と筆者の信頼性

・難関大学に理系受験で合格した人が記事を執筆

・早稲田大学卒の予備校講師が、さらに分かりやすく編集

・手元に化学の新研究を用意して、中身を見ながらレビュー

・編集者は予備校講師として、2,000人以上の受験生を指導

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

目次

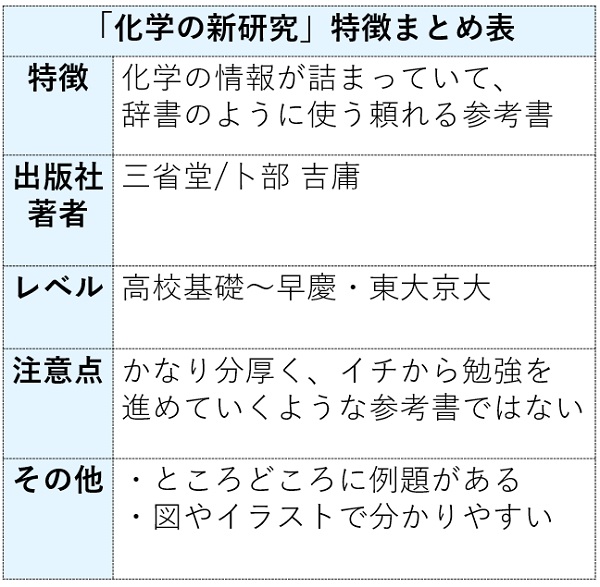

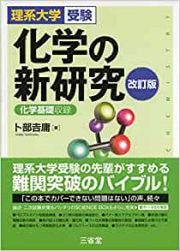

化学の新研究とは

化学の授業を聞いているときや問題を解いているときに、分からないところを調べられるのが「化学の新研究(三省堂)」。

有名な卜部 吉庸(うらべよしのぶ)さんが手掛けた1冊で、「受験化学の辞書」というイメージです。

下の写真のように、学びたい分野の情報がびっしりと書かれています。

教科書に書かれているような内容を、徹底的に詳しく解説してくれています。

一方で「覚え方」や「まとめ」といった、分かりやすく書かれた部分はほとんどなく、とにかく情報が掲載されている形です。

とにかく情報量が多いので、上手く活用していけば自分の知識をより広く、深くできるので、難問にも対応できるケースが増えるでしょう。

レベルが高くかなり情報量が多いため、あくまで補助教材として活用してください。

必ずしも必要という事は無く、志望校や勉強法によっては「いらない」という判断もありでしょう。

>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら

化学の新研究のメリット

化学の新研究のメリットは、何といっても網羅性。

「高校化学の範囲をほぼ全て網羅している辞書的な参考書」です。

時には高校化学の範囲を超える、詳しい解説もあります。

化学の新研究が一冊あれば、高校化学の疑問点は全て解決されると言っても過言ではありません。

理論化学・無機化学・有機化学の、全ての分野がカバーされていますからね。

カバー範囲がとても広いので、大学に入学してからも活用できます。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

化学の新研究のデメリット

3つのデメリット

①情報量が多すぎる

②解説がやや特徴的

③楽しく勉強するものではない

①情報量が多すぎる

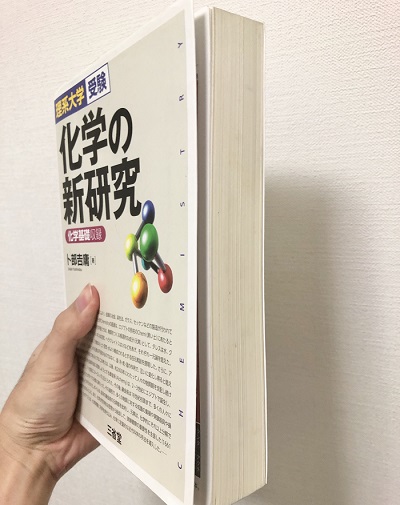

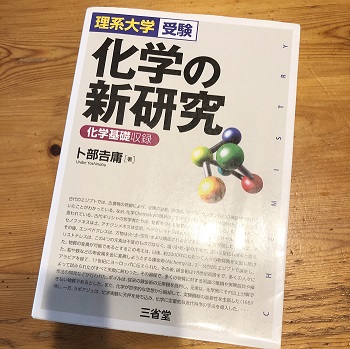

化学の新研究は下の写真のように、ヨコから見るとかなりの分厚さがあり、情報量が多いことが分かるでしょう。

調べ物をしたい時に辞書のように使う参考書なので、教科書のように勉強を進めるものではありません。

国語辞典や漢字辞典、社会の資料集や地図帳なんかを、1ページ目から読んで勉強する人はなかなかいないでしょう。

これと同じで、化学の新研究をイチからゴリゴリ勉強し始めようと考えてはいけません。

情報量が多すぎて覚え切れないですし、時間もかかりすぎてしまいます。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

②解説がやや特徴的

無機化学の金属結合の解説や有機化学におけるスピンの解説などでは、化学の新研究独自の解説がなされていたり、誤植(間違い)が含まれたりしています。

独自の解説については、これまでの別の参考書で既に学習していれば、その内容と混乱しないように注意する必要があります。

誤植の部分は、学術的に重箱の隅をつつくレベルのことなので、さほど気にする必要はありません。

これだけの内容を網羅して詳しく解説している中でのほんの一部の誤植ですので、「大学受験で合格する」という目的を果たすうえでは、全く影響はないでしょう。

Amazonなどで誤植についての批判もありますが、誤植があるから成績が伸ばせないということではないので、本質に目を向けるようにしてください。

③楽しく勉強するものではない

全体的に解説が無機質で、文字量がとても多いです。

カラー印刷でキャラクターが登場するような、楽し気な参考書ではありません。

化学の情報を広く、深く吸収するための参考書なので、その点は理解して進めていってください。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

化学の新研究の改訂版の違い

化学の新研究は改定されましたが、目次に大きな違いはありません。

「Science Box」という項目が、50個追加されました。

あくまで補足の項目が追加されただけで、旧版の化学の新研究と大きく変わったわけではないんですね。

化学の新研究はそもそも、全て内容を覚えるような参考書ではないので、情報が追加されたからといって、必ずしも改訂版を購入しなければいけないわけではないでしょう。

改定前のものは中古で数百円で買えますが、改定後のものは3,000円ほどするので、コストを重視しても良いかもしれません。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

化学の新研究のレベル/難易度

辞書的に使用する参考書ですから、初学者から難関大学を目指す受験生、さらに言えば大学で化学を勉強する人まで、幅広く活用できる参考書。

化学を勉強する時のお供として、机に置いておいて絶対に損はありません。

ただ説明が堅く情報量がとても多いので、人によって好みが大きく分かれます。

化学が苦手な人はまずは講義形式で楽しく学べる参考書を活用して、化学を理解してから、化学の新研究も追加していくと良いでしょう。

おすすめの参考書

・マンガ化学式に強くなる(ブルーバックス)

・高校とってもやさしい化学基礎(旺文社)

・鎌田の化学基礎はしめからていねいに(東進ブックス)

・岡野の化学が初歩からしっかり身につく(技術評論社)

・鎌田の化学の講義・福田の化学の講義(大学受験Doシリーズ)

化学の新研究を辞書として使う、1日1日の積み重ねが、入試本番で大きな効果を発揮してくれます。

東大や京大、東工大、医学部など難関大学を目指す受験生であれば、深く突っ込まれたときにも対応する力がつきます。

「こんなことも説明してくれているのか!」、「他の問題集の解説もこれくらい詳しかったらよかったのに!」と勉強が楽しくなってきます。

>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

化学の新研究の使い方&勉強法

辞書としての具体的な活用法

化学を勉強していてわからない内容に出会った時には、どんどん化学の新研究を開いていきましょう。

授業の説明がわからない、宿題で出た演習問題がわからない、志望大学の過去問に挑戦してみたがわからない、どんなときも化学の新研究を手元に置いておいて調べてください。

「有機化学がわからない」、「化学平衡のところがわからない」、というときは目次から関連分野を見つけたり、索引から関連するキーワードを探したりしましょう。

化学の新研究は網羅性が売りの一つですから、すぐに必要な情報が見つかるので、解説をじっくり読んで学んでください。

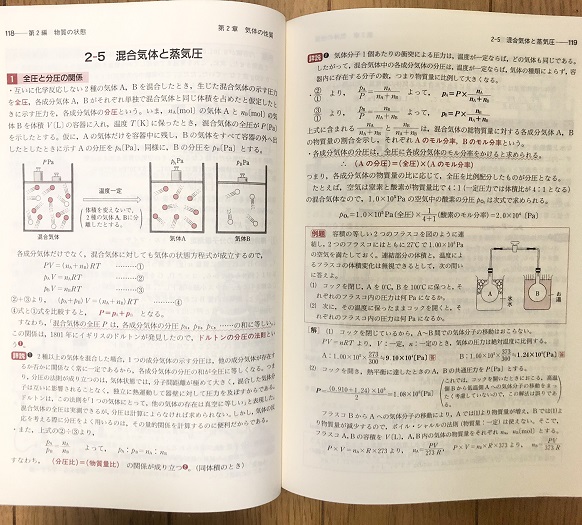

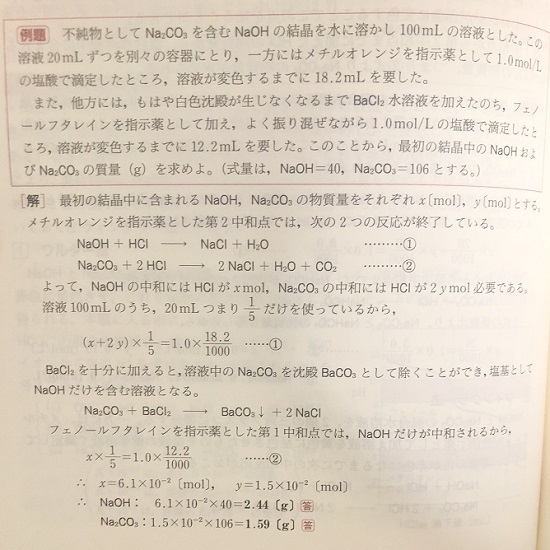

下の写真のように、例題も付いているので、上手く活用していくと良いですね。

化学の勉強を進めるうえで、化学の新研究を辞書として使うか、使わないかで、化学の知識の幅と深さが全く変わってきます。

対応できる問題の幅が広がるのはもちろん、化学に対する理解が深くなっていくので、受験のための勉強から抜け出せるでしょう。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

イチから勉強しようとするのはNG

ここまでお伝えした通り、辞書的な参考書である化学の新研究を、イチからガンガン勉強していくのはおすすめしません。

800ページ以上もあるとても分厚い参考書で、説明もかなり詳しいので、情報量が多すぎてパンクしてしまいます。

途中で投げ出して化学がニガテになってしまう可能性もありますし、重要な部分とそうでない部分を、メリハリをつけて勉強することもできません。

大学生で化学をもっと深く理解したいという場合は別ですが、受験生は時間がないですから、化学の新研究をイチから勉強するよりも、やるべきことがたくさんあるはずです。

「細かい部分も出題されるから、化学の新研究を全部覚えよう!」という勉強法は、本当に危険です。

限られた時間の中で、どう勉強すれば少しでも早く合格点に近づけるかを考えて、勉強を進めていきましょう。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

化学の新研究と並行で使う参考書・問題集

宇宙一わかりやすい高校化学

まず化学をイチから勉強する方は、「宇宙一わかりやすい高校化学」など講義形式の参考書を勉強してください。

問題集を解く前に、化学をしっかりと理解することから始めなければいけません。

カラーで楽しく勉強できるので、最初の一歩目としてあなたの力になってくれます。

必要に応じて、化学の新研究を使う練習もしておくと、今後の勉強で役立つでしょう。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

化学の新演習

過去問や標準的な問題演習じゃ物足りない、試験本番で高得点をとりたい、という人は化学の新演習(三省堂)がおすすめ。

化学の新研究と同じ著者による問題集なので、一緒に使うとより効果的です。

問題を解いて解説を読んでも分からない部分や、より深く勉強したい内容を、化学の新研究で学んでいきましょう。

化学の新演習は難しい問題が多いので、偏差値が60ほどに到達してから取り組んでください。

難関大学向けの問題集としては、化学重要問題集や、標準問題精講など鉄板どころもおすすめです。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

さらに上のレベルを目指す場合

また大学レベルを超えたの化学に興味のある人は、実際に化学の専門書を読み始めるのも良いでしょう。

もちろん他教科の勉強がうまく進んでいない場合は、まずはそちらを優先してください。

・ボール物理化学 (化学同人)

・シュライバー・アトキンス無機化学 (東京化学同人)

・マクマリー有機化学 (東京化学同人)

・理系なら知っておきたい化学の基本ノート 物理化学編 (中経出版)

・理系なら知っておきたい化学の基本ノート 無機化学編 (中経出版)

・理系なら知っておきたい化学の基本ノート 有機化学編 (中経出版)

などが分かりやすくおすすめ。

受験レベルを超えた知識を学んでいくことで、受験の化学の得点力も上がっていくものです。

>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら

化学の新研究の評価と使い方まとめ

ポイント

・化学の新研究は化学の辞書のような参考書

・初中級者から、難関大学を目指す受験生まで幅広く使える

・改訂されて項目が追加されたが、大きな違いはない

・化学を勉強する時は常に隣に化学の新研究を置いて、辞書として使おう

⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら

現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。

しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!

・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい

・英語長文をスラスラ読めるようになりたい

・無料で勉強法を教わりたい

こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!

筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。

原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。

浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。

「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。

⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら

⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら

⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら